아웃사이더와 그들의 스타일

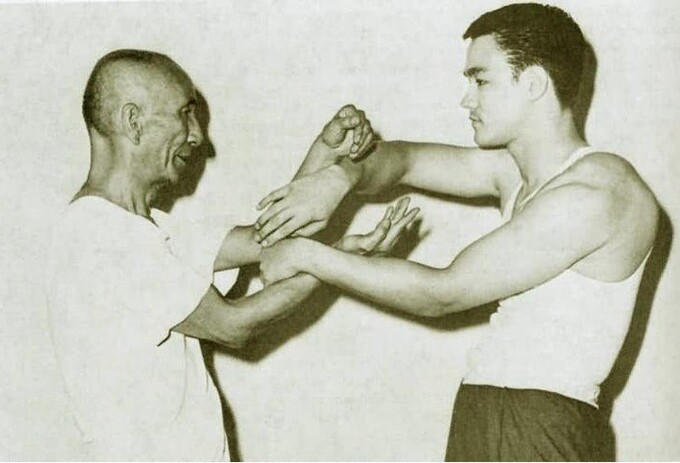

이소룡과 엽문을 아는가? 이소룡은 알아도 엽문은 잘 모를 것이다. 엽문은 이소룡의 스승으로 이소룡에게 무술을 전수해주었다. 그러나 나중에 이소룡은 스승과 결별하고 자신만의 스타일을 찾는다. 그렇게 함으로서 그는 엽문의 제자가 아닌 이소룡이 되었다.

제자가 스승을 배우는 방식은 반복되는 흉내 속에서 ‘양식’을 얻고 마침내 그 ‘양식’마저 뚫어내며 자신의 스타일에 이르는 길이다. ‘스타일’은 ‘양식’이 아니다. 어떤 철학자에 따르면, 스타일에는 일반자적 양식 속으로 환원될 수 없는 단독자적 체취가 생생하다. 스타일은 아웃사이더의 징후로서 혐오감을 동반한다.-처음 서양인들이 보기에, 이소룡의 몸짓은 얼마나 우습고 낯설었겠는가- 그러나 스타일 없이는 스승과 결별할 수도 없다.

프랑스의 철학자 데리다가 자신만의 스타일을 정립하는 과정도 이와 같았다. 그는 선배 철학자 데카르트의 방법을 이용해 자신의 철학을 성립한다. 데리다는 데카르트에게 의심하는 법을 배워서 데카르트가 의심을 통해 정립했던 이성을 의심했다. 쉽게 말하면, 데리다는 데카르트와 사유의 방법을 공유했으나, 그 방법을 통해 나타난 결과는 천지차이였다.

데카르트는 모든 현상들을 의심했고, 결국 의심 끝에 자명한 진리 하나를 발견하게 되었다. 그것은 생각하고 의심하는 나만이 존재한다는 것이다. 그런 철학은 ‘나는 생각한다. 고로 존재한다.’로 간명하게 표현되었다. 데리다 또한 그런 의심의 방법을 빌려서 자신의 철학을 개진한다. 그러나 그는 데카르트가 모든 것을 의심하는 엄청난 기획을 세워놓고서도 철저하게 추구하지 못하고 자기 시대 앞에서 멈춰 섰다고 본다. 데리다는 더 밀고 나아가, 데카르트가 옹호했던 이성의 전통도 해체하고자 한다.

그는 플라톤에서 헤겔에 이르는 서양 철학의 거인들을 날카롭게 해부했고, 그렇게 해서 탄생한 것이 그라마톨로지라는 글쓰기의 새로운 경지이며, 이로써 데리다는 철학 또는 글쓰기의 새로운 시대를 선언했다.

나는 어떠한가. 내 뒤에 쌓인 무수한 흔적들의 연장, 그 잔해들을 딛고 무언가 써보려고 시도하지만 시체의 산은 계속해서 높아져만 갈 뿐이고, 떠오르는 태양 빛의 아주 옅은 실마리와도 같이 예고되었던 승리의 발자취는 능선에 묻혀 이제는 흐릿해졌고 더는 보이지도 않는다. 굳어져서 딱지가 앉은 상처를 하염없이 뜯고 뜯어서 곪아터진 피만이 남았다.

내 글을 아무도 읽어주는 사람이 없어서, 한때는 인스타그램에 글을 올렸었다. 인스타그램에는 글자수 제약이 있어서 A4 1페이지의 지면에 글을 꾹꾹 눌러담았어야 했다. 그래도 못다한 말이 많아서 본문 밖으로 삐져나오는 내용은 '덧글에 이어서'라고 덧붙이고, 덧글로 내용을 이어나갔다. 그래서 인스타그램에 올린 내 글은 항상 두 세개의 덕지덕지 붙여놓은 덧글들을 다 읽어야 글이 마무리가 되었다. 누가 봐도 우스웠을 이 짓을, 나는 나만의 스타일이라고 자부했었다.

그러나 그걸 본 사람들은 '긴 글은 블로그에나 쓰지, 볼썽사납게 왜 인스타그램에 쓰는거냐?'라는 식으로 비아냥거렸었다. 같은 인스타그램에 올라 온 그 글은 나를 저격해서 쓴 글이 분명했다. 그 날 이후로 인스타그램 아이디를 삭제했다. 그리고 그때 느꼈다. 우리 나라에서 다른 방식을 시도하기는 힘든 것이라고. 그게 어쩌면 스타일의 본질이다. 스타일이란 원래 핍박받기 마련이다.

그렇지만 다양성과 다름에 대한 존중이 부족한 우리 나라에서는 그 정도가 더욱 심하지 않을까? 옛 속담에도 있지 않는가? 모난 돌이 정 맞는다고, 그렇게 우리 나라 사람들은 옛날부터 모난 돌에 정을 때려왔던 것이다. 그러곤 '모난 돌이 정맞는 법이지. 암'이라고 모난 돌을 때렸던 자신의 행동을 합리화했을 것이다.

그러나 모난 돌의 입장에서 한 번이라도 생각해본 적은 있는가? 동질화되고 균일화되고 획일화된 우리나라에서 스타일을 고집하면, '쟤는 왜 저렇게 튀려고 해?'라는 식의 뒷담화의 대상이 된다. 그걸 버틸 수 있는 사람은 몇 안된다. 그래서 우리 나라에서는 자신만의 독특한 체취를 지닌 스타일로 아성을 쌓은 거장이 나오기가 힘들다는 것이다.

빛이 강하면 그림자는 더 짙어진다고 했나. 빛을 동경하던 그림자, 아버지의 국정사업에 참여할수 없었던, 왕의 그릇이라기보다는 작가의 그릇이었던 진시황의 아들, 억울하게 죽은 부소에게 공감한다. 이 몰락한 왕자는 아버지에게 인정받지 못했기에, 어디에도 속할 수 없었던 아웃사이더였기에 자신만의 스타일을 만들고, 스타일에 대해 노래했었다.

부소의 입을 통해 전개되는 《중국에서 온 편지》는 장정일 버전의 새로운 진시황 이야기이다. 그토록 고대하던 왕좌를 박탈당하고 아버지 황제에게 버림받고 낙인찍히고 파문당해버리고 말아 방랑하는 왕자 부소는 아버지의 빛을 감당할 수 없었는지 끝내 자신의 두 눈을 스스로 찔러버리고는 끝까지 스타일을 고집한다.

그리고 또, 니체는 말했다. “글을 쓸 때는 피로 써라”라고.

나는 엽문도 아니고, 데리다도 아니고, 이소룡은 더더욱 아니고, (부소에 대해서는 할 말이 있지만 여기서는 다루지 않는다.) 내 글은 내 방 천장 위를 날아다니는 파리와 더 가깝지만, 글을 쓸 때는 이러한 각오로 쓰기로 다짐했다.